Dirk Löhr

Fossile Energieträger sollen in gut 20 Jahren nicht mehr zum Heizen von Gebäuden verwendet werden, so die Vision von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Nach der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geht es nunmehr um die nötige Infrastruktur. Dabei sind v.a. die Erdgasnetze im Visier, die in Deutschland insgesamt 500.000 km lang sind – das ist mehr als die Distanz zum Mond. Ca. die Hälfte aller Haushalte ist hieran angeschlossen – hinzu kommen noch Teile der Industrie. Das Erdgasnetz in Deutschland ist über 100 Jahre lang gewachsen und dürfte gegenwärtig noch einen Wert von mehreren hundert Milliarden Euro haben. In einem sog. Green Paper des Bundeswirtschaftsministeriums wird nunmehr ein Rückbau des Gasnetzes erörtert. Der Umbau des Gasnetzes in Richtung Wasserstofftauglichkeit und die Nutzung von Wasserstoff zu Heizungszwecken wird generell mit großer Skepsis betrachtet – beides wäre derzeit unwirtschaftlich. Auch auf Biomethan werden nur beschränkte Hoffnungen gesetzt. Das Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums entspricht dabei den Vorgaben der EU.

Durch die Presse ging ebenfalls das Vorhaben der Stadt Augsburg, in Überholung von Habecks Zeitplan die dortigen Erdgasnetze stillzulegen.

Wirtschaftlich sind die Überlegungen aus dem Hause Habeck teilweise verständlich, aber eben nur teilweise. Das Erdgasnetz erzeugt immense fixe Kosten, die wesentlich bedeutender als die (variablen) Kosten des Gases selber sind. Durch die gegenwärtig hohe Auslastung des Netzes kommt es zu einem erheblichen Fixkostendegressionseffekt, d.h. die fixen Kosten werden auf viele Schultern verteilt und sind für den einzelnen Verbraucher entsprechend gering.

Im Zuge der energetischen Transformation werden jedoch neue, zumindest zeitweise redundante Strukturen geschaffen, wie v.a. Fernwärmenetze. Diese werden zunächst sehr hohe Investitionskosten verursachen. Die Bereitstellungskosten fallen dann später ebenfalls als fixe Kosten an. Bezahlbar bleibt dies für die Verbraucher nur dann, wenn es auch hier zu Fixkostendegressionseffekten kommt. Hierzu müssen aber die Verbraucher auf die neuen Strukturen umgelenkt und von den alten abgezogen werden. Hierbei kommt der kommunalen Wärmeplanung eine Schlüsselrolle zu.

Nun ist den Versorgungsunternehmen nicht zuzumuten, zeitgleich Doppelstrukturen zu betreiben, bei keiner von denen die Fixkostendegressionseffekte genutzt werden können. Sie würden in wirtschaftliche Probleme gebracht, und für die Kunden wäre die Energie irgendwann nicht mehr bezahlbar. Um die Verbraucher auf die neuen Strukturen umzulenken, würde es allerdings ausreichen, dass bei fehlender wirtschaftlicher Zumutbarkeit des Betriebs der alten Infrastruktur die Versorgung der Kunden (mit entsprechendem Vorlauf und ggfs. auch unter Gewährung von Umstellungssubventionen) eingestellt werden kann. Ein Rückbau der alten Erdgasnetze ist hierfür nicht erforderlich.

Der Rückbau ist auch strategisch nicht klug: Niemand weiß, welche Technologien in Zukunft zur Verfügung stehen, über die das vorhandene Erdgasnetz nicht doch noch genutzt werden kann. Natürlich erzeugt das Erdgasnetz nach Stilllegung auch noch gewisse Kosten – diese dürften aber überschaubar sein. Doch auch der Rückbau des Netzes ist teuer. Wichtig ist: Es handelt sich beim vorhandenen Erdgasnetz um eine Option („Realoption“), die man – gerade angesichts der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der eingeschlagenen Pfade – nicht unnötig aus der Hand geben sollte. Ganz im Gegenteil sollte man strategische Optionen in Zeiten der Unsicherheit gezielt aufbauen – selbst, wenn sie Geld kosten. Die Beibehaltung der Option „Erdgasnetz“ geht Hand in Hand mit einer Politik der Technologieoffenheit – als Gegenstück zu einer Industriepolitik mit der Anmaßung von Wissen (F. A. von Hayek) durch eine Exekutive, die eben nicht in die Zukunft blicken kann.

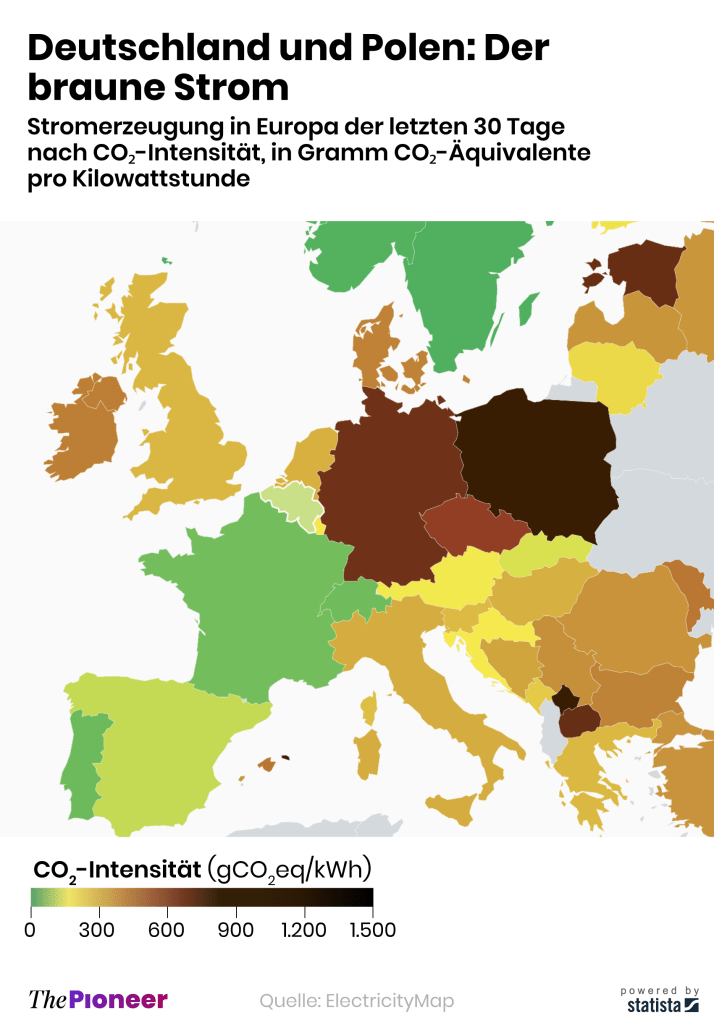

Transformation findet derzeit nicht nur im Wärmesektor statt, sondern auch bei der Stromerzeugung und der Mobilität. Überall entstehen angesichts der notwendigen redundanten Strukturen gewaltige Systemkosten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Politik irgendwann erkennt, dass die ursprüngliche Planung nicht einzuhalten ist, weil sie Bürger und Wirtschaft finanziell überfordert. Wenn dann aber die ursprünglichen Strukturen zerstört sind, gibt es kein Zurück.

Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Rieck verweist darauf, dass man mit dem Rückbau von Netzinfrastrukturen in früheren Zeiten keine guten Erfahrungen machte. Er nennt u.a. den Rückbau innerstädtischer Straßenbahnnetze unter dem Druck der Automobilindustrie als Beispiel. Heute setzt man wieder auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV); teilweise müssen die Infrastrukturen wieder reinstalliert werden.

Warum also dann Rückbau des Erdgasnetzes? Es dürfte sich, wie auch Rick schlussfolgert, um eine ganz einfache strategische Überlegung handeln: Erkennen zukünftige Regierungen, dass der eingeschlagene Weg ein Holzweg ist, der so nicht fortgesetzt werden kann, sind die Brücken hinter ihnen abgerissen. Es gibt kein Zurück; ein Beschreiten eines anderen Pfades ist unmöglich. Eine solche Politik der „verbrannten Erde“ ist nur verständlich, wenn man vom eingeschlagenen Kurs absolut überzeugt und diesen nicht mehr zu hinterfragen gewillt ist. Ein anderes Wort hierfür ist wohl „Ideologie“.